骨肉腫は、10代の成長期を中心に発症しやすい悪性骨腫瘍で、進行が速く転移しやすいという特徴があります。膝や腕などの骨端部に多く発生し、痛みや腫れが初期症状として現れることも少なくありません。

本ページでは、骨肉腫の特徴や原因、診断の流れ、そして治療の選択肢についてわかりやすく解説します。治療を検討されている方やご家族が、納得のいく選択ができるようお役立てください。

- 10代に多い進行の速い骨のがん

- 手術や薬物療法に加え治療の選択肢が広がっている

- 保険診療で限界がある場合も自由診療で対応可能

骨肉腫とは

骨肉腫(こつにくしゅ、オステオサルコーマ/osteosarcoma)は、骨にできる悪性腫瘍(骨腫瘍)の中で最も頻度が高く、特に年齢が10代の成長期の子どもや若年成人に多く見られるのが特徴の病気です。

骨を産生する細胞(骨芽細胞)ががん化し、異常な骨組織(未成熟な骨)を形成しながら増殖します。

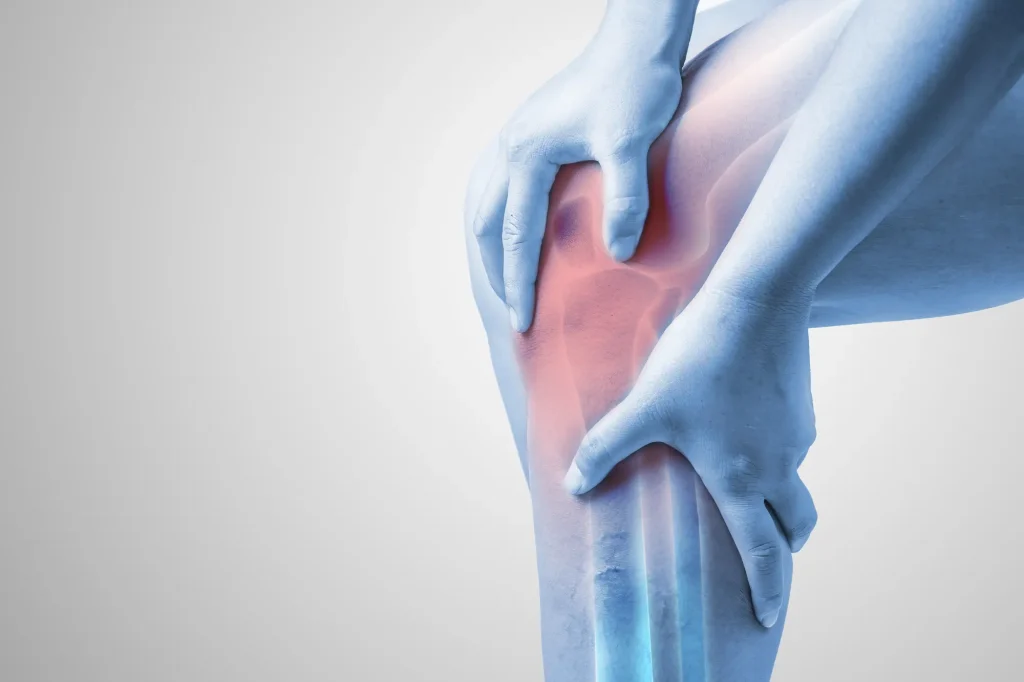

発症しやすい部位は、大腿骨や脛骨(すねの骨)、上腕骨などの四肢の骨端部(骨の成長が活発な場所)で、特に膝の周囲によくみられます。病変が大きくなると、痛みや腫れ、運動障害が出現し、転倒や軽微な外傷がきっかけで発見される場合もあります。

骨肉腫は、進行が速く、血管を通じて肺などへの転移を起こしやすいため、早期発見と集学的治療(複数の治療を組み合わせること)が重要です。

骨肉腫の生存率は、肺転移のない初期症例では5年生存率約70%前後とされていますが、転移がある場合や再発例では約25%となり予後が悪くなります。

参考:Survival Rates for Osteosarcoma|American Cancer Society

骨肉腫の原因

骨肉腫の原因は明確には解明されていませんが、いくつかの要因が関与すると考えられています。

代表的なのが成長期です。特に10〜20代の骨の成長が盛んな時期に多く発症する傾向があり、急速な細胞分裂ががん化のリスクを高めるとされています。

また、遺伝的要因も知られており、RB1遺伝子の異常による先天性網膜芽細胞腫や、TP53遺伝子変異などでは骨肉腫の発症リスクが高くなります。

具体的には、日本人の骨肉腫患者において、TP53遺伝子異常は約40%、RB1遺伝子異常は約20%にみられるとの報告があります。

一方で、打撲や骨折などの軽いけがは発症の直接原因にはなりませんが、既に存在していた腫瘍がそれをきっかけに発見されることはあります。

骨肉腫の診断

骨肉腫は、血液検査、画像検査、病理検査などを組み合わせて診断します。

まず、患者様が訴える痛みや腫れをもとに視診・触診が行われ、次にX線検査で骨の異常を確認します。骨肉腫では、骨が壊れる部分と新しい骨ができる部分が混在し、レントゲン画像上で特徴的な所見が見られることがあります。

局所的な腫瘍の広がりを詳しく調べるためにはMRIが非常に有用で、骨の中や周囲の筋肉への浸潤範囲を把握するのに役立ちます。また、肺は骨肉腫が転移しやすい臓器であるため、診断時に胸部CTを撮影して転移の有無を調べるのが一般的です。

骨全体や全身の他臓器への転移を調べる際には、骨シンチグラフィーやPET-CTも使用されます。確定診断のためには、生検によって腫瘍の一部を採取し、顕微鏡で細胞の形や分布を観察します。さらに血液検査ではALP(アルカリフォスファターゼ)やLDH(乳酸脱水素酵素)が高値を示すことがありますが、あくまで補助的な指標です。

このように、骨肉腫は診断が難しいがんであるため、血液検査や画像検査、病理診断を組み合わせた丁寧な検査が必要となります。

患者様の状態によって実施すべき検査が異なりますので、具体的には整形外科など専門の先生と相談して検査内容や種類を決定していくのがおすすめです。

骨肉腫の一般的な治療法

骨肉腫の治療は、化学療法と手術を組み合わせた集学的治療が基本です。

まずは術前化学療法(ネオアジュバント)で、抗がん剤(メトトレキサート、ドキソルビシン、シスプラチンなど)を用いて腫瘍を小さくし、転移の芽を抑えます。

その後、手術にて腫瘍の完全切除を目指します。現在では約80〜90%の患者で脚や腕を切断せず機能を保つ「患肢温存術」が行われており、人工関節や自家骨などで再建します。

手術後には再発や転移を防ぐため、再度化学療法(アジュバント)を実施します。

もし転移があっても、化学療法と転移先の手術切除を組み合わせることで治癒が期待できることもあります。

さらに最近では、骨肉腫を発生させている主な原因の1つである、遺伝子変異に直接効果を発揮する遺伝子治療が最新の治療法として注目されています。

骨肉腫は完治(治癒)できる疾患

骨肉腫は完治を見込める疾患です。

骨肉腫は様々な化学療法、手術、放射線療法などを組み合わせることで治癒も十分に期待できます。

また、がん中央クリニックグループでは骨肉腫に対しての最新治療である遺伝子治療を積極的に取り入れております。ぜひ一度お問い合わせください。

骨肉腫における保険診療の限界

骨肉腫に対する保険診療には、化学療法や手術、放射線療法などがあります。

手術法の発達や化学療法・放射線療法の進歩といった医療界の発展により骨肉腫の治療法が発展してきましたが、保険診療では治療が困難な場合もあります。

実施できる化学療法の制限

保険診療では骨肉腫で使用できる抗がん剤の数に制限があります。

骨肉腫ではがん細胞のタイプに合わせて様々な抗がん剤を使い分けます。しかし、個人差はありますが通常3~4種類程度しか有効な薬物療法はありません。

そのため、使用できる薬物を使い切った場合、もしくは体に合わない場合には、選択できる薬剤や治療はもう存在しないと医師から言われてしまいます。

また、1個の新しい抗がん剤などの薬物が開発されるまでには10~20年かかると言われているため、治療中に新規抗がん剤が市場に出現することは稀と言えるでしょう。

保険診療ではカバーしきれない骨肉腫の再発

骨肉腫は、再発率が高い腫瘍であるため、手術前後に抗がん剤が用いられることが多いです。手術のみで治療した場合は、5年生存率は20%以下でしたが、抗がん剤を併用することで、60~80%にまで向上しました。

しかし、10人に2~4人の方はいまだに再発して命を落とすリスクがあるとも言えます。

また、抗がん剤治療はつらい副作用もあるため、体力があまり無い高齢の患者様や副作用が心配な患者様には実施できません。

化学療法の「きつい」副作用

骨肉腫の化学療法では抗がん剤などを用いますが、その副作用は抗がん剤の種類や患者様により個人差があります。抗がん剤などの一般的な副作用は、嘔気、食欲不振、下痢、手足のしびれ、倦怠感、発疹、貧血、高血圧、脱毛などです。また、使用する薬物療法の種類によっては、命に関わる合併症や副作用が起きるケースもあり、注意が必要です。

患者様の中には、最初は問題なくても副作用がきつく続けられないと感じる方もいらっしゃいます。また、頑張って化学療法を続けていても副作用のせいで日常生活が楽しく送れずに気分が落ち込む患者様もいらっしゃいます。

最新の治療法である遺伝子治療がおすすめ

骨肉腫の近年注目されている治療法として遺伝子治療があります。

遺伝子治療は、骨肉腫発症の原因である遺伝子異常に直接アプローチして、がん細胞そのものを根本的に治療する最新の治療法です。

特に欧米では、がんの部位ではなくどのような遺伝子異常があるか、ということに注目して治療法を決定する研究や臨床試験が行われています。日本では一部の遺伝子治療を保険でも行われていますが、国際的には遺伝子治療の分野で遅れを取っています。がん中央クリニックグループのクリニックではいち早く遺伝子異常に焦点をあてた診察・治療を導入しています。

なお、遺伝子治療には「がん抑制遺伝子」と「核酸医薬」の2種類があります。詳しくは下記をご参照ください。

がん中央クリニックグループでは、患者様の状態に合わせて行う最新のがん遺伝子治療を提供できます。是非一度ご相談ください。

保険診療では「治療方法がない」方も治療可能

骨肉腫に対する遺伝子治療は保険診療ではなく自由診療(保険外診療)であり、保険診療ではもう治療方法がない、と言われた患者様でも実施できます。

がん中央クリニックグループのクリニックでは骨肉腫の患者様1人ひとりに合わせてテーラーメイドの遺伝子治療を提供します。

保険診療との相乗効果が期待

遺伝子治療は骨肉腫への化学療法などのあらゆる薬物療法と併用できるとともに、治療効果として相乗効果が期待できます。

なぜなら、化学療法は産生された骨肉腫の細胞やたんぱく質に作用しますが、遺伝子治療は細胞やたんぱく質が産生される前段階に作用するため、骨肉腫の細胞に対して作用するポイントが異なるからです。

また、放射線療法もがん細胞の遺伝子に作用する治療法であり、遺伝子治療を併用すれば相乗効果が期待できます。遺伝子治療はすでに保険診療で化学療法を含む薬物療法や放射線治療を実施中の患者様にもおすすめできる治療法です。

治療継続可能な副作用

遺伝子治療には目立った副作用が起こりにくいです。特に、化学療法で起きやすい嘔気、食欲不振、倦怠感、脱毛、貧血、命に関わる副作用などはほとんど起こりません。また、ホルモン治療でものぼせや発汗、血栓症などのリスクがあります。

遺伝子治療の副作用としては、一時的な微熱、血圧上昇、顔の紅潮、アレルギー反応(0.3%以下)などがあります。解熱剤など薬物を使う場合もありますが、自然と改善する副作用が大半であり、治療を継続するのに支障をきたしません。

がん遺伝子治療をオススメする患者様

がん遺伝子治療は骨肉腫のほとんどの患者様におすすめできる治療法です。

どのような患者様に効果が期待できるのかを以下に具体的に解説します。ぜひご自身のパターンに合わせてがん遺伝子治療をご検討ください。

骨肉腫に対して薬物治療中や放射線療法中の患者様

がん遺伝子治療は、抗がん剤治療などの薬物治療や放射線療法といった標準治療を行っているすべての患者様におすすめできる治療法です。骨肉腫の症例では、手術前や手術後も抗がん剤治療を行う場合がありますが、そのような患者様にもおすすめの治療法です。

がんは放置していると大きくなっていくため、様々な治療法を用いてがんを小さくすることが重要です。つまり、保険治療の薬物治療や放射線療法だけで骨肉腫に立ち向かうのではなく、がん遺伝子治療を併用することで、異なる治療手段により骨肉腫の縮小がより見込めます。

抗がん剤とがん遺伝子治療を併用することで、がんへの治療効果がより高まったという論文も発表されています。骨肉腫は数あるがんの中でも悪性度が極めて高いがんの1つです。そのため、完治を目指すためには様々な治療法を組み合わせて治療を行うことが重要です。

骨肉腫手術前後のすべての患者様

骨肉腫が発見され手術を行った場合、2年以内に90%の患者様が再発すると報告されています。

保険診療ではこの高確率での再発を抑制させるため、術前化学療法や術後補助化学療法という抗がん剤治療が勧められるケースが多いです。しかし、特に抗がん剤治療には副作用もあるため、体力があまり無い高齢の患者様や副作用が心配な患者様には実施できません。

また、抗がん剤治療を併用しても10人に2~4人の方はいまだに再発して命を落とすリスクがあります。したがって、骨肉腫手術前後のあらゆる患者様は最新の遺伝子治療を併用し、再発する可能性を少しでも低くすることが重要と言えます。

参考:

Osteosarcoma and UPS of Bone Treatment (PDQ®)–Patient Version|National Cancer Institute

Survival benefits and challenges of adjuvant chemotherapy for high‑grade osteosarcoma: a population‑based study|Journal of Orthopaedic Surgery and Research(BMC)

保険治療では治療困難な患者様

骨肉腫に対するがん遺伝子治療は、保険診療ではなく自由診療(保険外診療)であるため、保険診療で治療法がない、と言われた患者様でも実施できます。

がん中央クリニックグループのクリニックでは患者様1人ひとりに合わせたテーラーメイドのがん遺伝子治療を提供しています。

また、がん遺伝子治療では目立った副作用が現れません。そのため、当グループのクリニックへ通院さえ可能であればどのような方でも治療可能です。

例えば、「体力がないため抗がん剤はできません」などと説明された方でもがん中央クリニックの治療は可能です。通院が困難な方には訪問治療も可能な場合もあります。詳しくは一度下記の無料相談窓口へお問い合わせ、お電話ください。

骨肉腫の完治を目指して保険診療と患者様に合った自由診療を組み合わせるのがおすすめ

骨肉腫は完治(治癒)を目指せる疾患であり、適切に治療を行うことが重要です。骨肉腫の発症要因の1つとして遺伝子異常があるため、保険診療と遺伝子治療を組み合わせたり、保険診療ではカバーできない場合には遺伝子治療を行うことで腫瘍縮小効果や再発抑制効果などが期待できます。

がん中央クリニックグループのクリニックでは遺伝子治療をはじめ、患者様1人ひとりに合ったがんの自由診療を提案いたします。骨肉腫の患者様は、どのような状況の場合でも是非お気軽にご相談ください。

浸潤性小葉がんは、乳がんの一種で、乳腺の「小葉(母乳をつくる部分)」から発生し、周囲の組織にじわじわと広がっていくタイプのがんです。

浸潤性小葉がんは、乳がんの一種で、乳腺の「小葉(母乳をつくる部分)」から発生し、周囲の組織にじわじわと広がっていくタイプのがんです。